Monster rhapsody02

2話・『料理長の前奏曲』

古城の周りを囲む湖は朝日に照らされ水面がキラキラと輝いています。

長い夜が明けたようでした。

レガートは永遠の墓場からフィーネを助け出したのです。

レガートはフィーネに導かれ古城の闇の中へと足を踏み入れました。古城の中は薄暗く、光が入らない設計になっているのでしょう。大広間のどこからか薄気味悪い笑い声が聞こえてきます。

フィーネは壁際に置かれていたランタンに魔法のような力で青い火をともし、

大広間のわきの扉を開け地下への螺旋階段を進んでいきます。

暗く長い螺旋階段は底が見えずレガートはめまいを起こしそうです。

深く深く降りた先にはオレンジ色のあたたかな光が揺らいでいました。

「フィーネ様、お戻りになられたのですね。」

初老姿で眼鏡をかけた燕尾服を着た男性が声をかけてきました。

「ええ、いつぶりかしら?それより、食事の用意を。」

初老の男性はレガートのことをまじまじと見て、

「こちらの人間はいかがいたしましょうか?」と

「私の客人なの、最高のもてなしの準備を。」

「さようでございますか。」初老の男性は残念そうにしぶしぶ従いました。

「レガート、執事のプレストよ、私は支度があるからプレストに従って。」

そういうと、フィーネは暗い廊下に消えてゆきました。

「では、こちらでございます。」

執事を名乗るプレストは物静かにレガートを案内します。

余計な詮索はしないように主人にしつけられているのでしょうか。

長い廊下を抜けいいくつもの部屋を通り過ぎると豪華に装飾された大きな扉の前に

案内されたのです。執事は扉を開けレガートを招き入れます。

そこには豪華なシャンデリアと、装飾品があり長いテーブルが置かれ、花が飾られ

食事の準備がされていました。執事はレガートを席に案内すると長い席の先の主人の席の横に

戻っていきました。

主人の席にはすで身支度を整え終えたフィーネが座っていたのです。

嬉しそうにレガートの顔を眺めています。

「ご招待ありがとうございます。フィーネ。」そう言って席に着くと

執事がにらみつけてきました。咳ばらいをして促すように

「こほん、プリンセス・フィーネ様でございます。」

「失礼、プリンセス・フィーネ様。ご招待ありがとうございます。」

といいなおすレガートにフィーネは優しく微笑み、

「いいのよ、レガート。あなたは私の恩人なのですから、

硬い肩書も礼儀もなしにしましょう。他の者たちにもそう伝えなさい。」

フィーネは執事に向かいそう諫めたました。

どこからか演奏が始まりワインが注がれた、食事も運び込まれディナーが始まりました。

だが、よく見るとワインを注ぐ手も、運び込まれる食器を持つ手すべてが透けている

、楽器を演奏している音楽家たちもうっすら透けていたのです。

それに気づいたフィーネはレガートにこの城にいるのは大抵が幽霊達なのだと告げました。

フィーネはレガートのことをワインのような?ものを飲みながらよく観察しています。

美しいが人間ではない、ヴァンパイアの王女、畏怖が全くないといえば噓になるでしょう。

そこに荒々しい男が入ってきました。

前菜、オードブルを持ちながら、

「なんだ?人間のにおいがする‼うまそうだな。王女、アントレ(肉料理)は人間にするか?」

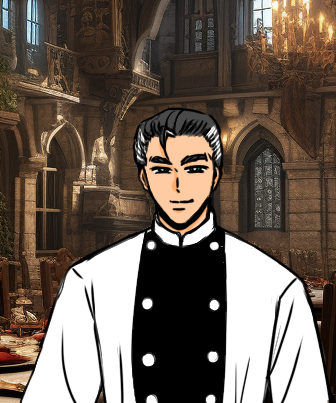

男は筋肉質で、白いコックコートを着ている料理長のようです、手はすけていません。

レガートが顔面蒼白で固まっていると、男がこちらに料理を運んできました。

テーブルに料理が置かれ、肩をつかまれたのでレガートは生きた心地がしません。

無言で固まっていると、男がしゃべりだしました。

「はっはっは、冗談だ。客人より俺の料理のほうが旨いからな。俺は、お前は食わないぞ。

王女はわからんがな。」と背中をバシバシ叩かれたのでレガートは少し安堵しました。おそらく彼なりの気遣いなのでしょう。前方ではやや冷ややかな目線でこちらを向いているフィーネが見えたので

レガートも気を遣います。

「あなたが、料理長ですか?こんなに美味しい料理は何年ぶりだろうか。」とまじまじと感嘆すると

男は褒められたのがよほどうれしかったのでしょう。

豪快に笑いはじめ、

「俺の名はクレッシェンド、この世界で俺の料理の右に出るものはいない。なんたって特別なスパイスがあるのさ。秘密だがね。」

「ここの城はいい。なぜならいい音楽にあふれ、

この国の食材たちの成熟度が上がって調理しやすいんだよ。音楽も料理も心を豊かにするだろ。」

いままで明日の食事をパンをどうするか、どうやって仕事を探すか、長い間苦労してきたレガートにはこの食事がどれだけ幸福だったでしょうか。暖かいスープやおいしい料理に心も体も癒され心も温かくなりました。

レガートが食事を楽しんでいる様子にフィーネは満足そうに見ていました。

楽しい晩餐はゆったり続き、アントルメ(甘い菓子)に差し掛かった時、

クレッシェンドがフィーネとレガートににマフィンを運んできました。

なんでもこの魔の国でとれた新鮮な食材を使ったマフィンのようでした。

甘い、いい香りが漂っています。

レガートが蓋を開けると、

目が合ったのです。

それはマフィンの上に二つの目がありぎょろぎょろとこちらを見ているではありませんか。

レガートはびっくりして、蓋を落としてしまいました。

「レガートにはマカロンのほうがよかったかしら。」とフィーネが苦笑いしています。

「デスマフィンは高級食材なんだ。生きてるからな。」とクレッシェンドがいうやいなや、

4つ目のついたマフィンがテーブルの上を音楽のリズムに合わせて飛び跳ねます。

レガートとクレッシェンドがそれを追いかけまわします。

幽霊たちはテンポを速めたり遅くしたりして面白がっています。

音楽に合わせたその姿はなんと愉快な事、クレッシェンドが本気になり始め、次第に大きくなり

耳としっぽがでて狼男になったのはデスマフィンが疲れ切ってからでした。

こうして楽しい晩餐は幕を閉じ、

フィーネはさらに地下深くの部屋で休むのに螺旋階段を降りていきました。

レガートは執事に外の見える客間に案内され、古城からみえる美しく幻想的な風景を見つめながら、

近くの机にあった紙にペンを走らせます。

窓辺にすわりながらフィーネとの演奏や晩餐会のことを思い出すと胸が高ぶります、

「美しい旋律を書き留めなければ…。」

レガートがベットにもぐりこんだのは昼をだいぶ過ぎた後のことです。

ーレガートと古城の従者達のお話ー

end